Axe Environnement et faune

Objectifs spécifiques de l'axe environnement et faune

Les projets de recherche de l’axe environnement et faune visaient à :

-

Mesurer l'influence des différentes cultures et pratiques culturales testées et des milieux naturels sur l'environnement et la faune du lac Saint-Pierre ;

-

Évaluer le rôle des prairies humides naturelles et des milieux forestiers dans la dynamique du littoral du lac Saint-Pierre ;

-

Cartographier et caractériser la provenance des masses d'eau tributaires du lac Saint-Pierre qui agissent sur l'inondation ;

-

Analyser la toxicité de l'eau et des sols en fonction des différents usages de la zone littorale.

Hydrodynamique

Stéphane Campeau (UQTR)

Alexandre Roy (UQTR)

En collaboration avec Christophe Kinnard (UQTR) et Pierre-André Bordeleau (UQTR)

Les travaux de S. Campeau visaient à cartographier les patrons d'écoulement de l’eau dans le littoral du lac Saint-Pierre tant en période d'inondation (avril-mai) qu'en période sèche (juin-septembre), puis à caractériser les différentes masses d'eau tributaires du lac. Pour ce faire, la télédétection par laser (LiDAR - Light Detection and Ranging) couplée à des mesures de vitesse et de direction des courants prises sur le terrain ont été employées. Ces données ont permis de cerner l'écoulement de l'eau et la turbidité au lac Saint-Pierre.

Pour sa part, A. Roy a combiné l'imagerie satellite à des images prises à partir de drones pour évaluer la turbidité en fonction des différents types d'utilisation du sol et pour l'ensemble du lac Saint-Pierre. Ensuite, l'évolution de la turbidité en fonction de la couverture de sol a été déterminée à partir d'images satellites prises de 1984 à aujourd'hui. Parallèlement, les images fournies par des drones ont servi à mesurer un indice de couverture végétale au sol, le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

Qualité de l'eau

François Guillemette (UQTR)

Gilbert Cabana (UQTR)

En collaboration avec Vincent Maire (UQTR), Jérôme Comte (IRNS), Andrea Bertolo (UQTR) et Pascal Sirois (UQAC)

La productivité primaire représente la base du réseau trophique aquatique et est essentiel au soutien d’organismes supérieurs comme les invertébrés et les larves de poissons. Les travaux de F. Guillemette se sont intéressés à la productivité primaire algale et à la biodiversité des communautés microbiennes du lac, pour différents types d'utilisation du sol. La composition des communautés microbiennes peut influencer des fonctions écologiques clés de la zone littorale, notamment la production de méthane. Des mesures physicochimiques de l'eau ont servi à lier les différents types d'utilisation du sol aux changements de productivité aquatique.

Les communautés responsables de la productivité secondaire, notamment les invertébrés aquatiques (zooplanctons et organismes benthiques) et les larves de poissons (perchaude et brochet), ont été étudiées par l'équipe de G. Cabana. Ces organismes jouent un rôle crucial comme source de nourriture pour les poissons du lac. L’abondance, la diversité et la croissance de ces populations ont été mesurées pour différents types d'utilisation du sol du début à la fin de la période de crue sur la zone littorale.

INRS : Institut national de recherche scientifique

UQAC : Université du Québec à Chicoutimi

Qualité des sols et écotoxicologie

Jessica Head (U. McGill)

Andrea Bertolo (UQTR)

Vincent Maire (UQTR)

En collaboration avec Denis Roy (U. McGill), Shiv Prasher (U. McGill), François Guillemette et Gilbert Cabana (UQTR)

Les travaux des équipes de J. Head et de A. Bertolo ont évalué comment l’utilisation du sol influence l’écotoxicologie de la zone littorale en étudiant divers organismes aquatiques. Divers sédiments de sol ont été recueillis, pour les différents types d'utilisation du sol.

D’une part, les effets des pesticides (herbicides et insecticides) présents dans le sol et dans l’eau de la zone littorale ont été évalués sur des poissons au stade précoce de leur vie par l'équipe de J. Head. Les recherches se sont ensuite intéressées aux banques d'œufs d'invertébrés benthiques et de graines de plantes aquatiques qui se trouvent dans les sols après le retrait des eaux. Pour ce faire, l'équipe de A. Bertolo a mesuré la biodiversité et le taux d’éclosion/de germination de ces communautés lorsqu'elles sont soumises aux contaminants issus d'échantillons provenant de différents types d'utilisation du sol.

D'autre part, les zones inondables sont parmi les terres comportant la plus grande capacité de séquestration de dioxyde de carbone atmosphérique. Cependant, leurs faibles conditions d'oxygénation font d’elles des émettrices de méthane, un gaz ayant un effet 25 fois plus important que le gaz carbonique sur le réchauffement de l'atmosphère. L'équipe de V. Maire visait donc à quantifier la séquestration du carbone au cours des dernières décennies et l'émission annuelle de méthane dans la zone littorale, pour différents types d'utilisation du sol.

Biodiversité faunique

Marco Rodriguez (UQTR)

Raphaël Proulx (UQTR)

Valérie Fournier (U. Laval)

En collaboration avec Gilbert Cabana (UQTR), Denis Roy (U. McGill) et Benoit Jobin (Environnement Canada)

L'équipe de M. Rodriguez a étudié l'abondance relative de toutes les espèces de poissons qui utilisent le littoral et le potentiel de reproduction de la perchaude et du brochet, deux espèces emblématiques du lac. Les équipes de R. Proulx et de V. Fournier se sont penchés sur la réponse fonctionnelle des communautés d'oiseaux migrateurs et nicheurs (R. Proulx), ainsi que celle des insectes pollinisateurs (V. Fournier), en fonction des différentes utilisations du sol. La réponse fonctionnelle, dans ce projet, est définie par l'abondance relative des espèces recensées et par la présence d'espèces rares. Par ailleurs, l'analyse historique des données du site de recensement participatif eBird.org a permis de connaître l'évolution des communautés d'oiseaux au lac Saint-Pierre depuis 1980.

ADN environnemental et biodiversité

Vincent Fugère (UQTR)

En collaboration avec Vincent Maire (UQTR), François Guillemette (UQTR), Andrea Bertolo (UQTR), Marco Rodríguez (UQTR), Gilbert Cabana (UQTR) et Christine Martineau (Ressources Naturelles Canada)

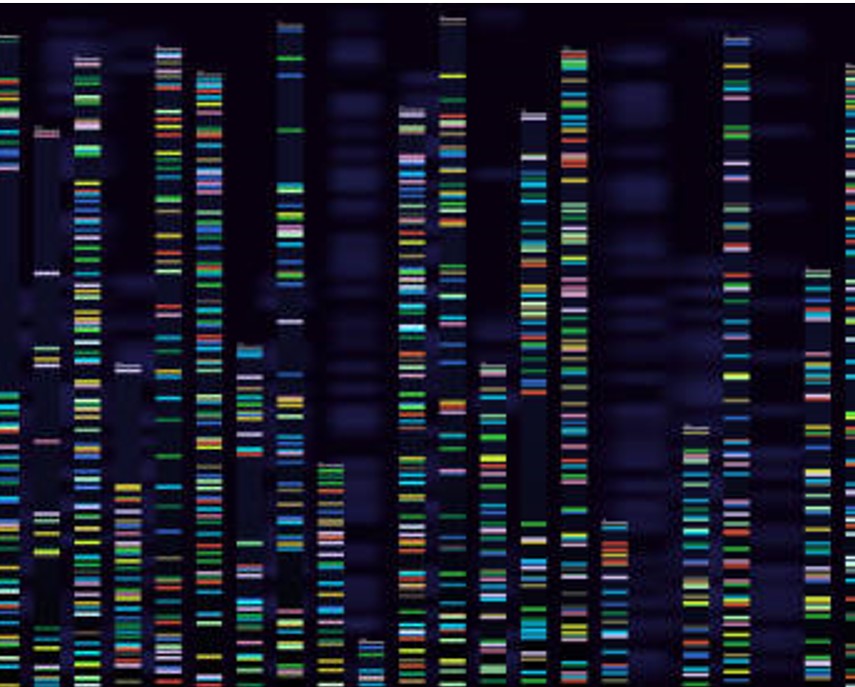

L’ADN environnemental (ADNe) est un ADN extrait de n’importe quel type d’échantillon environnemental (sol, eau, air, etc.), sans isolement des organismes au préalable. Combiné aux outils génétiques et bio-informatiques modernes, l'ADNe offre un moyen non invasif d'identifier les espèces et les communautés associées à l'environnement à partir duquel l'ADN a été extrait. Récemment, l’ADNe est devenu un outil fiable pour effectuer un suivi de la biodiversité dite « multitrophique », soit la biodiversité de plusieurs groupes d’organismes composant une chaîne trophique allant des micro-organismes jusqu’aux animaux. Dans le contexte agricole des zones inondables du lac Saint-Pierre (LSP), l’ADNe des sols fournit un outil idéal pour déterminer l’impact de l’utilisation du territoire sur la biodiversité des sols (p. ex. les micro-organismes qui régulent les flux de carbone et de nutriments) et de l’écosystème aquatique lors de la crue printanière. Les sols, par leur structure et par leur texture, offrent un milieu favorable à la préservation de l’ADN, permettant ainsi une caractérisation de la biodiversité terrestre et aquatique d’une zone inondable à partir d’un même échantillon de sol.